29Likes

29Likes

-

Старожил

Ветеран

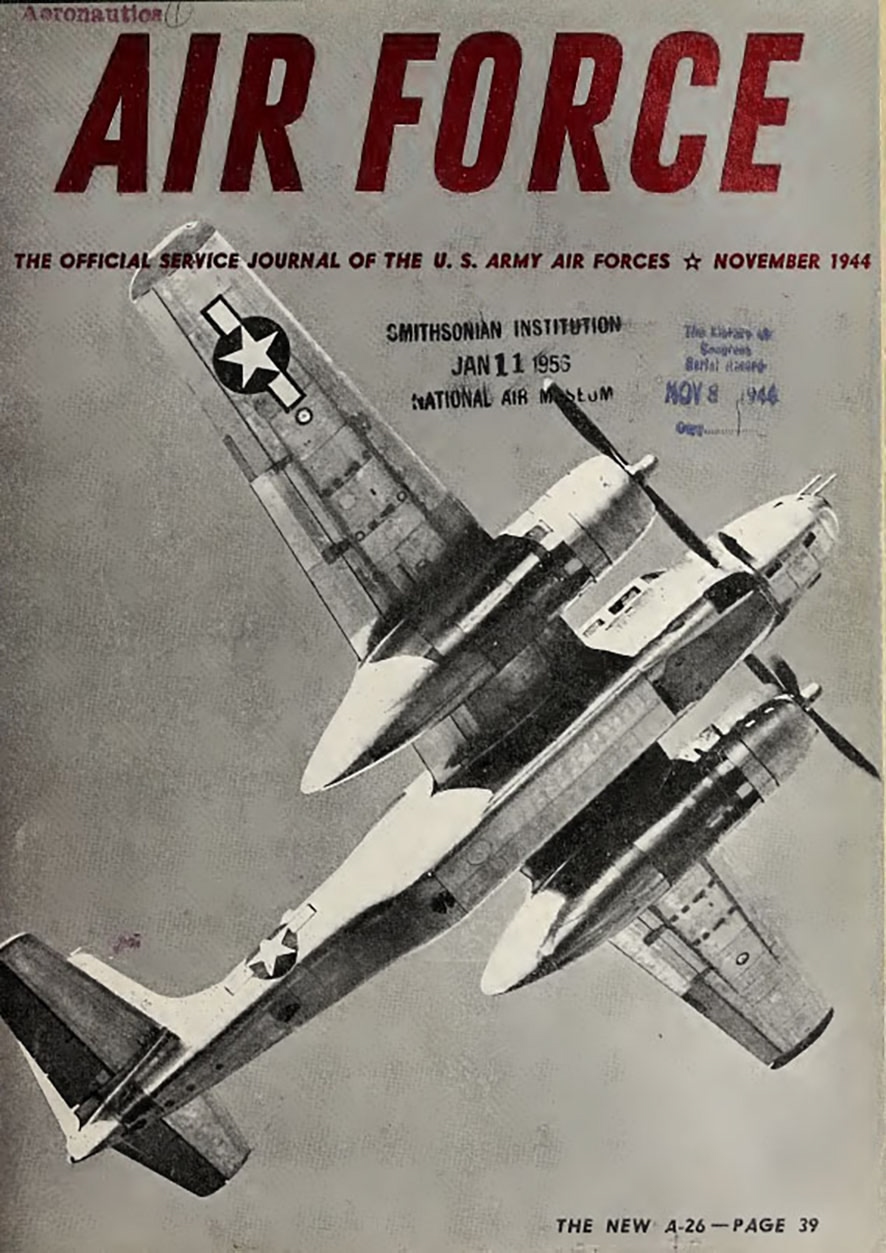

Журнал ВВС США август 1944 года

СИНИЕ ЗВЁЗДЫ И КРАСНЫЕ ЗВЁЗДЫ.

Майор Альберт Лепавски

Комендант, Штаб Восточного командования, Стратегическая и тактическая авиация США (USSTAF - United States Strategic and Tactical Air Forces)

Майор Лепавски, автор этой статьи, был одним из тринадцати офицеров, первоначально направленных в СССР для создания восточных баз для системы челночного бомбометания ВВС США. Он был адъютантом передового отряда и служил офицером-связи на одной из истребительных баз в Советском Союзе, прежде чем стать комендантом штаба Восточного командования. В прошлом историк Стратегической и тактической авиации США, Штурманской службы, теперь, в дополнение к своим другим обязанностям, является историком советского проекта ВВС США.

Когда строй Б-17 с ревом пронесся над аэродромом где-то в СССР, ведущий отделился, сделал круг и зашел на взлетно-посадочную полосу длиной в милю.

Остальные самолеты развернулись для посадки, а бомбардировщик на полосе подрулил за ведущим джипом к пункту рассредоточения. Там генерал-лейтенант Айра К. Икер, командующий средиземноморскими ВВС союзников, вышел из «Крепости» и направился к диспетчерской вышке под одобрительные возгласы людей двух армий союзников.

Взлетев из Италии несколькими часами ранее, Б-17 атаковали нацистские сортировочные склады в Дебрецене, Венгрия. Теперь, далеко на другом конце континента, они один за другим методично снижались на новую базу для операций ВВС в СССР.

Это был исторический момент. Он означал завершение создания треугольной системы челночного бомбометания ВВС США, которая теперь могла наносить удары по врагу с трех направлений. В тот знаменательный день, 2 июня, за четыре дня до наземного вторжения в Западную Европу, генерала Икера на диспетчерской вышке встречала группа американцев, которые играли ведущую роль в создании восточных баз, необходимых для трехстороннего маршрута Англия-Италия-Советский Союз.

Одиноким среди встречающих был У. Аверелл Гарриман, американский посол в СССР, который по указанию президента Рузвельта заложил экономические и дипломатические основы проекта посредством Ленд-лиза и Московской и Тегеранской конференций.

Среди встречающих были также генерал-майор Джон Р. Дин, глава военной миссии США в Москве; генерал-майор Роберт Л. Уолш, начальник оперативного управления ВВС в СССР, и бригадный генерал (тогда полковник) Альфред А. Кесслер-младший, командующий Восточным командованием ВВС США. Эти трое были старшими представителями из многих других офицеров и рядовых ВВС, которые были направлены в Советский Союз для создания новых баз.

При создании восточного терминала перед ВВС США стояла сложнейшая задача. Бомбардировки «челноки» - один из последних этапов стратегического развития воздушной войны. Это новый поворот к уже отработанной технике бомбардировок - высотным точным атакам на ключевые цели в светлое время суток.

Операция «Челнок (Шаттл)» может достичь своего полного эффекта только в том случае, если базовые объекты на всех концах «Челнока» будут соответствовать единому стандарту. Чтобы поддерживать требуемый график, самолеты должны подниматься в воздух с одного терминала так же быстро, как и с другого.

Кроме того, если оборудование новых баз не будет таким же адекватным, как и на ранее существующих, общий средний уровень эффективности будет падать. Мы убедились в этом на опыте нашего первого челночного задания - между Англией и Северной Африкой.

Создать новые базы в дальнем уголке земного шара, а затем сразу же обеспечить их паритет со старыми базами в более доступных местах было делом нелегким. Правда, ВВС США располагали большим количеством квалифицированного персонала, превосходным оборудованием и припасами, а также знали надлежащие процедуры и методы, которые необходимо использовать для нанесения ударов по врагу. Переброска этих элементов в отдаленные пункты была большой проблемой.

Проект потребовал огромных поставок оборудования, постоянного потока персонала и материалов, сложной системы связи, соединяющей советскую базу, Великобританию, Италию и Москву, нового типа скоординированных полевых приказов, советских разрешений и сопровождения, а также создания коридора для самолетов ВВС через фронт, который был настолько хорошо закрыт для дневных операций с Запада, что даже возвращающиеся Красные самолеты подвергались опасности со стороны собственной обороны.

Но, несмотря на масштабы, работа была выполнена в срок. Благодаря эффективной системе челноков ВВС США связали воедино Восточный, Западный и Средиземноморский фронты над крышей Европы. Она превратила недостаток расстояния в преимущество. Расширив выбор целей и маршрутов, ВВС США заставили противника рассредоточить оборону. В результате нацистские военно-воздушные силы, и без того измотанные растущими обязательствами на новых фронтах союзников, оказались бы в еще большем замешательстве.

Но ни мозги, ни изобретательность ВВС США не смогли бы успешно завершить это грандиозное предприятие без искреннего сотрудничества с Советскими ВВС. Работа была выполнена смешанной командой сверху донизу.

В предыдущем опыте межсоюзнических военных операций смешение личного состава отдельных наций происходило только в штабах, за очень редкими исключениями. В полевых условиях подразделения численностью до эскадронов и батальонов обычно оставались нетронутыми. В советско-американском проекте, однако, персонал был намеренно смешан до мельчайших элементов. Цель заключалась в том, чтобы объединить специализированные навыки ВВС США в области стратегических бомбардировок с советской помощью, необходимой для поддержания базовых служб.

Это обстоятельство возникло отчасти из-за невозможности создать полную организацию ВВС для реализации проекта, отчасти из-за практической советской политики ограничения операций союзников на советской территории до абсолютно необходимых, а отчасти с экспериментальной точки зрения, поскольку каждая военно-воздушная сила хотела прощупать другую и выяснить, как они могут лучше всего работать вместе.

Они обнаружили, что могут прекрасно работать вместе. Это было видно повсюду. Это привело к тончайшим чувствам между людьми двух союзников.

В обычный день американских и советских офицеров можно было увидеть сгрудившимися над схемой внутри американской палатки, обозначенной аккуратной табличкой на обоих языках как советский командный штаб. Во фруктовом саду на окраине аэродрома летчики ВВС и Красной Армии сравнивали тактические приемы, причем не столько словами, сколько на универсальном «языке жестов летчиков». На линии десять советских механиков работали над Б-17 под руководством командира экипажа ВВС США.

Рядом команда - наполовину советская, наполовину американская - загружала бомбы. Два связиста, забравшиеся на соседние столбы, были одеты в настолько одинаковые формы, что американца можно было отличить от советского солдата только по летной фуражке последнего с маленькой красной звездой с эмблемой серпа и молота. В штабной столовой американские и советские офицеры ели за одними и теми же столами. Советский офицер угощался американским консервированным молоком, а американский офицер пил чай из ложки в чашке, по-русски.

Когда колонна со срочным снабжением промчалась между двумя американскими базами, стало видно, что водители - советские солдаты, а грузовики - американские: одни - ленд-лизовские, с советскими знаками отличия, другие – Армии США с американской маркировкой. Из джипа, который мчался вдоль колонны, американский офицер выкрикивал указания на языке, который был наполовину русским, наполовину английским. И красные водители кричали в ответ американское выражение: «ОК».

Даже в воздухе, который является самым тонким испытанием способности человека работать со своими товарищами, эксперимент прошел с большим успехом. В некоторых небоевых полетах советские летчики были назначены противоположными номерами членов экипажей ВВС США. Результаты были хорошими, несмотря на языковые проблемы и различия в летных навыках.

Советские пилоты любят летать на высоте чаще, чем американцы. Они также опускают хвост чуть раньше и чуть дольше и смешивают каскадерство с обычным полетом. Мы также обнаружили, что красные летчики предпочитают использовать магнитные, а не истинные пеленги, что они меняют местами наши знаки плюс и минус для обозначения магнитных колебаний и что они чередуют наши термины «направление» и «курс».

Продуманные процедуры диспетчерской вышки ВВС США и связи «земля-воздух» должны были быть скоординированы с советской системой визуальных сигналов. Мы научились более тщательно следить за своими сигнальными ракетами. Был забавный случай, когда один из наших пилотов «Мустанга», находясь в состоянии дневной боевой готовности, взлетел, не проверив внимательно цвет сигнальной ракеты. Вскоре он оказался на высоте 10 000 футов, летя вместе с строем советских истребителей, что, вероятно, стало первой смешанной тактической операцией такого типа.

Мы также начали лучше понимать необходимость распознавания самолетов союзников. Не то чтобы наши летчики совершали ошибку, открывая огонь по дружественным самолетам. Но, стремясь избежать этого, они упустили несколько случаев победы в реальном бою.

Что касается персонала в целом, то советские войска не только предоставили большую часть сил и средств, но и организовали новый тип технического, инженерного и обслуживающего персонала, необходимого для дополнения специальных кадров офицеров и унтер-офицеров, выделенных для проекта ВВС США.

Символом сотрудничества Красных стала их организационная схема. Чтобы изобразить смешанные команды для баз, они использовали красную звезду для персонала советских ВВС и синюю звезду для персонала ВВС США. Синяя звезда была выше красной во всех случаях, кроме одного, когда они находились на одном уровне. Но даже в этом случае стрелка командного решения начиналась от американской и тянулась к советской звезде.

Формальное командование над красными солдатами осуществлялось только их собственными офицерами, но на практике это не мешало американским офицерам и унтер-офицерам отдавать указания. Все их приказы охотно выполнялись.

Было бы нереалистично полагать, что советская и американская военные организации гармонично сочетаются друг с другом, не нуждаясь в некоторой корректировке в отдельных случаях. В условиях, когда американская военная власть полностью перешла в руки командиров на местах, пришлось пойти на некоторые уступки советской системе контроля на самом верху иерархии через такие организованные военные органы, как Отдел связи с иностранными государствами в армии или пограничные войска.

Иногда рутинные договоренности заходили в тупик, но все исправлялось, как только мы видели позицию друг друга.

Например, во время разгрузки начального снабжения на одной из наших станций красные настаивали на том, чтобы сначала перевезти более тяжелые и громоздкие материалы, оставив нам работу по обработке многих классов сложных авиационных деталей и оборудования в ночное время. Но после того, как мы объяснили, что есть тысячи хрупких деталей, которые должны быть распакованы и разложены по определенным системам классификации для целей снабжения и обслуживания, они отдали предпочтение разгрузке этого имущества.

В конце концов, эти уроки американской технологии были тем, что хотели усвоить Советы. Наша обязанность заключалась лишь в том, чтобы разъяснить им причины, лежащие в основе наших процедур. Как только они поймут, они пойдут нам навстречу.

Желание красных выполнять свои задания честно и добросовестно демонстрировалось неоднократно. Мы видели, как советские офицеры, сопровождавшие наши грузы в долгом пути из отдаленных портов, часами разыскивали один ящик с оборудованием, который значился в их декларации, но каким-то образом сбился с пути.

Еще одна незабываемая сцена - советский сержант, плачущий как ребенок из-за того, что наехал на пень и слегка погнул картер нового американского автомобиля, который он так тщательно мыл и обслуживал в то утро.

Долгие часы работы ничего не значили для красных, когда была работа, которую нужно было сделать. Однажды наш главный инженер заметил, что одна и та же советская инженерная бригада каждый день работает в длинную смену на наших установках. Он предложил красному начальнику инженерной службы принять американский метод разделения людей на две бригады и работать одной с 04.00 до 12.00, а другой - с 12.00 до 20.00. Советский офицер согласился, что это хорошая идея. Он разделил людей на две бригады, но в потом мы узнали, что обе бригады все равно работают с 04.00 до 20.00.

Однако, что касается графика работы в целом, мы обнаружили, что Советы изменяют свою программу, а не требуют, чтобы мы поступали, как римляне. Они даже изменили расписание столовой, чтобы соответствовать американскому обычаю. Вскоре завтрак был в 07.00, обед в 12.00 и ужин в 18.00, а не в соответствии с советской привычкой принимать пищу в 09.00, 14.00 и 20.00.

Мы тоже научились идти на уступки. На одной из наших станций мы заменили советский обычай пить чай с пирогами в 22.00 на американскую привычку налетать на мороженное перед сном. И мы привыкли к тому, что нас будили ото сна в любое время после полуночи для проведения плановых или экстренных совещаний с советскими офицерами, включая самого командующего, генерал-майора Перминова, который за свою энергию и старание был награжден Соединенными Штатами орденом «Почетного легиона».

В своем дружеском стремлении обеспечить нас всеми удобствами и комфортом, несмотря на нехватку снабжения, красные столкнулись со многими проблемами. Не удовлетворившись тем, что поставили нам хорошо пружинящие стальные кровати с соломенными настилами, они позже настояли на мягких хлопковых матрасах и добавлении прекрасных пуховых подушек, хотя мы предпочитали наши армейские койки и очень удобные спальные мешки.

Они с гордостью доставляли в наши помещения немногие оставшиеся в округе не разбитые зеркала и блестящие раковины, которые, по их мнению, были нам необходимы и которыми мы исправно пользовались, чтобы они не считали нас неблагодарными. Американские уборные советской постройки были предметом гордости на многие мили вокруг.

Столбы, бревна и пиломатериалы разного рода, которые красные считали достаточно хорошими для строительства наших контрольных вышек, столовых и жилых помещений, доставлялись из лесов за много миль, иногда примитивным транспортом. Задержки в строительстве были вызваны также тем, что Советы настаивали на своем самом качественном исполнении работ.

Прежде чем мы смогли наладить собственное питание, наши солдаты и офицеры были накормлены Красными по высшему разряду: всё только самое лучшее - таков был приказ, а некоторые продукты приходилось доставлять с огромных расстояний.

В конце концов, мы убедили их заменить длинные столы на четырёхместные и большую посуду в стиле пансионата с многочисленными блюдами на элементы кафетерия и маленькие тарелки для каждого человека. Однако они настояли на сохранении скатертей, салфеток и столовых цветов.

Когда позже мы перешли на американское питание, красные на некоторых наших пунктах отказались от своих вкусных родных блюд и стали частью нашей столовой. Мы, в свою очередь, переняли несколько советских блюд. В результате мы продолжали есть и жить, а также работать и сражаться вместе.

Разница в языках вызвала больше трудностей, чем предполагалось. В своей благодарности всему командованию после завершения первого запуска челнока генерал Кесслер заявил, что, несмотря на «трудности, связанные с созданием новых баз в незнакомых условиях ... вы продемонстрировали, что языковой барьер является ничтожным для тех, кто имеет общую цель и готов настойчиво работать для ее достижения».

Отчасти мы были благодарны за удобную ситуацию корпусу умных советских переводчиков, которые так стремились говорить по-английски, что нам все чаще приходилось учить русский. Среди наших людей было несколько экспертов-переводчиков и достаточное число американцев русского происхождения, чьи двуязычные таланты были незаменимы для выполнения миссии.

Мы обнаружили, что лучшие уроки языка для рядового состава получаются просто от совместной работы и жизни. В этом наши рядовые, как правило, были более искусны, чем офицеры. Уже через пару недель с помощью небольшого справочника по языку армии США, содержащего полезные фразы, на наших базах можно было услышать самые удивительные разговоры. Это была не самая чистая форма грамматики, но она служила достижению общей цели.

В одном случае у нас была новаторская договоренность: советский солдат, говорящий на идиш, и американский солдат, говорящий на идиш, работали по кругу, переводя для своих офицеров с русского на идиш, с идиш на английский, с английского обратно на идиш и затем снова на русский.

Иногда, но не часто, из-за национальных различий мы сталкивались с трудностями в понимании технических терминов. Один из самых умных советских переводчиков не мог понять одну из наших таблиц личного состава, потому что только один процент личного состава был записан в графе «Рабочие».

«Разве каждый солдат не является трудящимся или рабочим?» - недоверчиво спросил он.

Он знал, что такое «механик», но термин «механик двигателя» удивил его, а обозначение «офицер инженерного состава» поставило в тупик. Но эти незначительные трудности были единственными, возникшими при изучении языка и номенклатуры друг друга.

Отношения между офицерами и солдатами обеих армий были образцовыми. Особенно хорошо относились к нашим унтер-офицерам. Время от времени советский офицер отдавал честь американскому сержанту. Мы тоже были достаточно дипломатичны, чтобы не всегда ждать приветствия от советских офицеров более низкого ранга.

Советский командир, казалось, был заинтересован в сотрудничестве и он удивил нас тем, что помнил по именам тех, кто, независимо от звания, участвовал в совещаниях с ним и штабом Советских ВВС в Москве.

Мы не были недовольны, когда советские солдаты показывали нам свои шрамы от ран и рассказывали о своих военных подвигах, потому что понимали, что их лавры были добыты в боях, которые дорого обошлись их народу. Наши трудолюбивые советские инженеры неизменно были ранеными, вернувшимися с фронта. Звон их медалей интригующе перекликался со звоном стальных аэродромных плит, которые они так умело укладывали для наших взлетно-посадочных полос.

Иногда, как мы узнали, чем можно похвастаться перед красными. Им это тоже понравилось. После того как мы закончили особенно приятное совместное хвастовство, мой советский товарищ-офицер лукаво улыбнулся мне.

«Советская мощь плюс американская техника», - хвастался он.

«Вы имеете в виду могучую американскую технику», - похвастался я в ответ.

«Да, да», - сердечно согласился он.

Мужчины обеих воздушных армий всегда чувствовали себя расслабленно и комфортно в компании друг друга. Мы делились своими развлечениями, и между нами завязалось много крепких дружеских отношений. Наши политические взгляды практически никогда не обсуждались, и ни мы, ни они не давали друг другу повода почувствовать, что между нами существуют какие-то разногласия.

Хотя красные приходили в наши кинотеатры в большем количестве, чем мы в их, их официальные концерты были для нас самым популярным видом развлечений. На всех их концертах исполнялось «Звездно-полосатое знамя», а в программу также входили цыганское и советское исполнение песен и танцев для нашего особого бенефиса.

Некоторые из нас поначалу были обеспокоены тем, что американские солдаты свистят в знак аплодисментов. Для красных свист - знак неодобрения. Но после того, как на одном из концертов было сделано объявление, объясняющее смысл демонстрации американских солдат, советские полностью изменили свою модель поведения и впредь свистели вместе с нами всякий раз, когда были довольны выступлением.

Советское гражданское население также принимало нас радушно и гостеприимно. Сначала наши мужчины ограничивались привокзальными территориями, но вскоре они получили свободу в близлежащих городах и деревнях, где их баловали пожилые жители и очень любили девушки, с которыми они танцевали в советском Клубе. Русская танцевальная музыка и движения, за исключением редко исполняемых народных танцев, оказались такими же, как и те, которыми американцы пользовались в Америке.

Присоединившись к нам в наших видах спорта на открытом воздухе, красные вскоре стали экспертами в подковах и волейболе, и они с растущим интересом наблюдали, когда мы играли в бейсбол. Многие из наших мужчин играли в мяч с красноармейцами, которые вызывали дополнительное уважение, потому что бросали по-мужски от плеча, а не от бедра, как большинство американских женщин.

Но нам не пришлось выискивать благоприятные свидетельства о женщинах Советской Армии. Их трудолюбие и умение проявлялись повсюду. Вместе с красноармейцами они стояли в карауле, рыли окопы, выполняли опасные саперные работы, служили членами экипажей транспортных самолетов, водили грузовики, разгружали грузы, пилили лес и занимались бумажной работой.

Армейские женщины были дружелюбны, но сдержанны: и они, и наши мужчины несколько стеснялись друг друга из-за существовавших официальных отношений.

Со стороны женщин-официанток в столовой было меньше формальностей, они опекали нас, как старшие сестры, уговаривали взять дополнительные порции за столом, пели нам, шутили с нами и быстро выучили наш язык.

Уже через два дня после нашего приезда женщины объявляли о приеме пищи, крича: «Суп готов! (ам.жаргон – Хавка подана!)». А вскоре самыми распространенными выражениями стали «Что жужжит кузен? (ам.жаргон – Что за шум, а драки нет?)» и «Оки-доки! (ам.жаргон – Чики-пуки!)».

Мы никогда не забудем Тосю, которая в первые дни нашего пребывания на базе три раза в день подавала нам бифштекс и пела нам одним из самых очаровательных народных голосов.

В советской части общей миссии были как незабываемые сцены, так и личности. Мы, например, живо помним тот момент, когда мы, тринадцать офицеров, составлявших первоначальный эшелон ВВС, направленный в СССР для участия в межсоюзнической операции, сели на первую военную конференцию в Москве с ухоженными, высокопоставленными офицерами, которые были нашими противоположными коллегами в Красных ВВС.

И мы всегда будем помнить наши мысли, когда мы прибыли на базу в глухую зиму и обнаружили, что практически все здания в округе были разрушены отступающей немецкой армией. Доступные помещения были немногочисленными и мрачными, а поля по-прежнему были усеяны боевыми трофеями. Трудно было представить, что из этого хаоса могут возникнуть прекрасные базы, необходимые для нашей общей миссии.

Приземление несколько месяцев спустя трансконтинентальной фотографической миссии, которая предшествовала началу бомбардировочных операций челноков, придало нам потрясающий подъем, ведь тогда мы знали, что достижение нашей цели близко.

Наконец наступил знаменательный день. Неописуемый восторг мы испытали, когда над нашим самым передовым аэродромом промелькнула первая группа красноносых, с клетчатым хвостом «Мустангов» - предвестников «Крепостей», которые находились всего в нескольких милях от завершения первого захода «шаттлов». Нервы затрепетали, когда с базы поднялись советские «Аэрокобры» и устремились в небо, чтобы обеспечить прикрытие американским самолетам.

Когда бомбардировщики сели на посадочную полосу, мы увидели полное завершение месяцев планирования и труда. Работа была сделана. Люди, говорящие на разных языках, но, по сути, на одном, доказали, чего может достичь искреннее сотрудничество между двумя странами.

..........

Подписи под фотографиями:

- Военнослужащие ВВС США и их советские союзники живут и сражаются вместе, когда в СССР создаются базы для трехсторонних челночных бомбардировок нацистской Европы.

- Завершив первый челночный бомбардировочный полет ВВС США из Италии в СССР после атаки на нацистские сортировочные станции в Венгрии, ведущие Б-I7 приземлились, а другие разделились, чтобы зайти на посадку.

- Сержант Р. Э. Робинсон из Хантингтона, штат Валлис, рассматривает наплечные звезды женщины-лейтенанта Советской Армии на базе в СССР. Над карманом она носит знак отличия ВВС США, подаренный ей американским солдатом.

- Первым челночным самолетом ВВС США, приземлившимся в СССР, был этот П-38, пилотируемый полковником П. Т. Калленом во время фоторазведки из Англии за неделю до первого челночного бомбардировочного рейса из Италии.

- Женщины Красной Армии разгружают и собирают стальные конструкции, используемые для строительства взлетно-посадочных полос в СССР для бомбардировщиков-челноков ВВС США. Женщины вызвали восхищение американцев своим стремлением и эффективностью при выполнении заданий на складах.

- В большинстве сооружений на новых базах использовались самые лучшие материалы и качество изготовления, но иногда приходилось принимать экстренные меры. Например, эта диспетчерская вышка была построена из упаковочных ящиков.

..........

Последний раз редактировалось Let_nab; 15.04.2025 в 13:30.

-

-

Старожил

Ветеран

Линия жизни в СССР

ГЕРБЕРТ РИНГОЛЬД

Штаб ВВС

P-40 был занесен в метель ветром скоростью 60 миль в час. Пилот поднялся на высоту 14 000 футов без кислорода - в его самолете не было кислорода. Он не мог связаться с базой - у него не было радио. Он не мог видеть - снег примерз к лобовому стеклу. Он не мог приземлиться - местность была покрыта гигантскими деревьями и зазубренными горными пиками. Он не мог спастись - на инструктаже ему сказали, что даже если они узнают, где он упал, на спасение уйдет три месяца. Повернуть назад было сложным вопросом - он не знал, где находится. Ему ничего не оставалось делать, как оставаться на месте и управлять самолетом. Наконец, после борьбы с такими плохими условиями, с которыми когда-либо сталкивались американские летчики, он привел свой самолет в Лэдд-Люсид, Аляска. Он завершил полет по коварному Северо-Западному маршруту из Грейт-Фолс (штат Монт.) в Фэрбенкс (Аляска), где его ждал русский пилот, чтобы перевезти его самолет через Сибирь и вступить в бой.

Шел 1942 год. Война шла не по плану. В июне япошки разбомбили Пёрл-Харбор. Наши небольшие силы обороны не смогли помешать им провести три успешные высадки на Алеутских островах. В Африке Роммель захватил Тобрук и продвигался к Александрии. Только отвратительно реорганизованная британская армия стояла между его «Африканским корпусом» и немецким контролем над Суэцким каналом. СССР потерял Ростов и Севастополь. Нацистский генерал фон Бок наращивал силы для решающей битвы под Сталинградом. И ВВС Аляски, и русские нуждались в самолетах - и чертовски спешили.

Несколько самолетов отправлялись в Советский Союз тяжелым путем - вокруг Африки и по Персидскому заливу на лодках, а затем по суше через Иран - 13 000 извилистых миль. Другие отправлялись по мурманскому маршруту, но при этом убийственный процент кораблей тонул из-за подлодок и норвежских «Дорнье». Было очевидно, что необходимо открыть более эффективный воздушный маршрут в Россию.

Он был открыт. К середине 1944 года по Северо-Западному маршруту русским было поставлено более 5000 самолетов. Пятьдесят девять процентов из них составляли P-39, A-20, P-63 и B-25 перебрасывались по трассе так быстро, как только русские могли доставить их в Сибирь. Сегодня поставки осуществляются со скоростью один раз в полчаса. Это достижение, которым американцы могут гордиться. Оно сыграло важную роль в победе в этой войне.

Однако вначале все было не так просто. Еще в ноябре 1940 года Постоянный Объединенный Совет по Обороне США и Канады рекомендовал разработать воздушный маршрут из Соединенных Штатов в Фэрбенкс. В начале 1942 года бригадный генерал О. А. Андерсон предложил штабу ВВС перегонять самолеты на Аляску. 26 июня 1942 года в меморандуме штаба в Вашингтоне 7-й перегонной группе, перегонному отделу, Командованию воздушного транспорта в Грейт-Фолс говорилось следующее: «Вы примете необходимые меры для организации и эксплуатации воздушного маршрута между Грейт-Фолс, штат Монтана, и Фэрбенксом, штат Аляска».

Мало того, что мы не знали всех ответов, мы даже не знали всех вопросов, которые могут возникнуть, когда вы с нуля строите воздушную дорогу по маршруту, по которому до этого мало кто из американцев летал, над огромными заснеженными пространствами, которые никогда не были нанесены на карту для полетов с воздуха, при температуре до минус шестидесяти.

Первой проблемой был выбор маршрута. В качестве стартовой базы был выбран Грейт-Фолс, штат Монтана. Желательно было миновать опасный прибрежный маршрут из Спокана в Фэрбенкс, а штаб-квартиру разместить подальше от зоны обороны Западного побережья, но достаточно близко к авиационным заводам. Это был, напомним, 1942 год, и боеспособные истребители не сходили с калифорнийских производственных линий. P-39, которые русские использовали в качестве штурмовиков, поступали с Востока.

Кроме того, Грейт-Фоллс находился рядом с летными полосами для пилотов-охотников, которые тогда еще нельзя было назвать летными полосами, но которые можно было превратить в ряд баз, связывающих Соединенные Штаты с Аляской.

В июне 1942 года группа офицеров, командиром которой был майор Ллойд Эрл, совершила первый пробный рейс для 7-й перегонной группы, и маршрут был открыт с основными остановками в Грейт-Фолс, Эдмонтоне, Форт-Сент-Джоне, Форт-Нельсоне, Уотсон-Лейк, Уайтхорсе и Фэрбенксе.

Когда маршрут только открылся, доставка грузов была очень редкой. Люди погибали, самолеты разбивались с пугающей регулярностью. Некоторое время казалось, что обещанный график поставок не будет соблюден. Более того, зима 1942-43 годов стала самой холодной за всю историю Фэрбенкса. Температура опускалась до 67 градусов ниже нуля. На некоторых станциях в такую погоду люди жили в палатках, а уборные находились на улице. Моторное масло замерзало до состояния твердого льда. Погода сменилась с «потолок и видимость неограниченны» на ноль-ноль за семь минут. В Лэдд-Филд было физически невозможно долго работать на открытом воздухе при температурах, которые превращали дыхание в сосульки, замораживали веки и вызывали тяжелые случаи обморожения, иногда требовавшие ампутации. Механики по очереди заходили и выходили из отапливаемых ангаров, чтобы обслужить самолеты. Если какая-либо часть тела касалась куска металла, плоть и металл нельзя было отделить без порезов. Если на кожу попадала одна капля 100-октанового газа, на ней появлялся волдырь высотой около дюйма. Пальцы некоторых механиков были изъедены, как руки прокаженных.

О погоде можно судить на примере капитана Томаса Харди. Он был офицером проекта B-26 в Фэрбенксе, и у него было два новеньких «Мародера», в идеальной форме, обслуживаемых лучшими механиками в этом бизнесе. Для получения летного жалования необходимо всего четыре часа налета в месяц. В январе 1943 года погода была настолько плохой, что капитан Харди не получал летного жалования.

Постепенно, благодаря неустанной работе, проводимой бригадным генералом Дейлом В. Гаффни (ныне генерал-майор Аляскинского отделения УВД) в Лэдд-Филд и благодаря инициативе полковника Понтона Де Арсе, первого командира в Грейт-Фоллс, основные трудности были преодолены.

Полеты по этому маршруту в ранние годы были сопряжены с такими опасностями, что внуки никогда не поверят. На протяжении всего маршрута протяженностью 1900 миль было всего четыре радиостанции. Они были в эфире только половину времени - и то совершенно ненадежно. Пилоты говорили, что лучший способ столкнуться с горным склоном - это оставаться на курсе. Условия посадки были опасными, поскольку большинство полей имели только мягкие грунтовые взлетно-посадочные полосы. Майор Фрэнк Лардент рассказывал: «В Эдмонтоне я зарулил на B-24 на водопропускную трубу, и эта чертова штука рухнула подо мной. Когда я припарковался на посадочных металлических плитах, они погрузились в грязь».

Не было никакой информации о погоде в районе, где единственное, что можно было предсказать, - это непредсказуемость погоды. «У меня был только один прогноз погоды за 24 часа полета», - сказал капитан Эдмунд Аверман. Пилоты взлетали в идеальных условиях и через пять минут попадали в снежную бурю. Они просто заводили свои корабли в непогоду и летели, пока не становилось слишком тяжело. Затем нужно было выяснить, где они находятся и как вернуться обратно.

Между озером Уотсон и Уайтхорсом есть долина, которую стали называть Долиной миллиона долларов, потому что за короткое время мы потеряли там самолетов на сумму более миллиона долларов. Опытным пилотам было легко догадаться, что произошло. Самолеты столкнулись с непогодой - метелью, грозой, туманом, сильным обледенением и нулевым потолком в горах. В этом районе не существовало абсолютно никаких навигационных методов для определения приблизительного положения. Каждая сотня миль замерзшей местности выглядела так же, как и все остальные сотни миль. Каждый горный хребет представлял собой одну и ту же уродливую картину. Радиостанции были бесполезны - расстояния были слишком велики, чтобы установить контакт. Пилоты просто летели вслепую, пока не нашли подходящую долину, которая, казалось, давала шанс на спасение. Тогда они терпели крушение. Несмотря на все опасности этого путешествия, один человек добрался до него на самолете Пайпер Каб. В декабре 1942 года капитан Малкольм Прюитт просмотрел свои страховые записи и вылетел из Грейт-Фолс на Кабе, запас хода которого составлял всего три часа. Он знал, что не сможет преодолеть 242 мили от Эдмонтона до летной полосы в Гранд-Прейри, не добавив лишних часов к своему летному времени. Поэтому он пошел в хозяйственный магазин и купил воронку. Затем он наскреб 22 одногаллоновые канистры бензина и прорезал отверстие в бензобаке, который вставляется в кабину Пайпера. Он следил за курсом и за бензином. Каждый раз, когда запас бензина уменьшался, он заливал в бак еще один галлон.

После четырех часов и пятнадцати минут полета из Эдмонтона он все еще не добрался до своей первой остановки. Температура на улице составляла 20 градусов ниже нуля, а обогревателя у Пруита не было. В конце концов он опустился в девятидюймовый слой снега посреди фермерского поля. Он решил, что сможет позвать на помощь по телефону, но у фермера не было телефона.

Когда он добрался до своего самолета, то обнаружил, что мотор замерз. У Пруитта и так было слишком много неприятностей, чтобы его это беспокоило. Он нашел помойную ванну, развел в ней огонь и засунул ванну под мотор, разогрев его достаточно для взлета. После часа ночного полета без приборов он снова приземлился в маленьком железнодорожном городке в стране Мирной реки. Наконец, он добрался до Гранд-Прейри и в конце концов доставил свой самолет в Форт-Сент-Джон, расположенный в 796 милях от Грейт-Фолс.

В те дни пробиться на посадку часто было делом удачи. Некоторые из самых опытных пилотов ВВС разбились более двух лет назад - и их самолеты до сих пор не найдены. Из-за нехватки радиуса действия радиосвязи невозможно было сообщить на базу примерное место падения. Разбившийся самолет был лишь махоньким пятнышком на фоне снега и льда, простиравшихся на тысячи миль.

Здесь не было ни дорог, ни людей, ни жилья, и очень мало шансов найти пищу. Это была такая территория, которую даже Ренфру из Королевской канадской конной полиции никогда не посещал. Многие члены экипажа, потерпевшие крушение, были найдены замерзшими до смерти. Бывали и исключения: лейтенант Леон Крейн вернулся после 84 дней, проведенных в дикой местности. С другой стороны, один экипаж спасся в пределах видимости аэродрома, и его самолет до сих пор не обнаружен.

Человек с одной из самых необычных историй спасения - капитан Томас Дичиара. Он возвращался из Фэрбенкса в качестве пассажира на самолете C-60. Самолет перешел в штопор, и Дичиара выпал из самолёта. Пока он летел вниз на парашюте, в эту замерзшую бесплодную страну, пилот выправил корабль и полетел дальше. Дичиара остался один.

Он понятия не имел, где находится, поэтому просто выбрал направление и отправился в путь. Через 30 минут он наткнулся на единственную в этой части света железнодорожную ветку. Через пятнадцать минут за ним пришел поезд, который ходит всего один раз в неделю, и подобрал его.

Сегодня условия в этом районе изменились. Если раньше здесь было всего четыре радиостанции, то теперь они расположены через каждые 150-200 миль. За одним исключением, все станции сцеплены между собой. Вместо сотен миль без возможной посадочной площадки теперь есть 13 обычных посадочных полей и восемь летных полос, расположенных в сотне миль друг от друга. Шоссе Аляскинская трасса - идеальный контрольно-пропускной пункт со станцией через каждые 40 миль.

Была организована система спасения в Арктике, которая эффективно борется с одной из самых серьезных проблем Северо-Западного маршрута - проблемой психической опасности, с которой сталкиваются летчики, знающие, что в случае беды их шансы на выживание и спасение будут крайне малы. Поддерживается сеть радиосвязи, а пять станций имеют самолеты, выделенные для помощи в поисках и доставки грузов. Набор для выживания доведен до совершенства, вплоть до сковородок. Ловца, который предоставит информацию, способствующую спасению приземлившихся летчиков, ждет постоянное вознаграждение в 100 долларов.

Но люди, которым было поручено создать систему спасения, столкнулись с проблемой, которую обычные методы спасения преодолеть не могли. Экипажи вынуждены были садиться в местах, недоступных даже для человека, сброшенного с парашютом. Самолеты разбивались посреди густых лесов или на вершинах горных пиков. Часто приходилось высаживать спасательную группу за много миль от спасшихся летчиков. Но спасатели не могли нести на себе тяжелые сани и оборудование, необходимые для эвакуации. Проблема не находила решения до тех пор, пока лейтенант Дэвид Ирвин не придумал использовать парашюты.

До войны лейтенант Ирвин много лет жил в северной стране. Он рассказал, что смог натренировать своих собак так, что их можно было сбрасывать с парашютом с самолета. Тогда сани можно будет сбрасывать спасателям, а собак прицеплять к ним.

Был проведен пробный полет, и лейтенант Ирвин просто вытолкнул собак из самолета C-47. Парашюты раскрылись автоматически, и собаки приземлились без травм. Теперь использование парашютов стало рутинным методом работы. Все работает без проблем, за исключением того, что лейтенант Ирвин никак не может научить своих собак кричать «Джеронимо» во время прыжка.

Каждый раз, когда решалась одна проблема, возникала другая, требовавшая немедленного решения. Самой сложной из всех была проблема зимовки самолетов. Гидравлическая жидкость не текла при минус 30 и 40. Даже при менее низких температурах жидкость становилась настолько жесткой, что летчикам приходилось сидеть, упираясь ногами в клапан управления шасси, чтобы опустить и поднять шасси. Была разработана более легкая жидкость, которая могла литься при нулевой температуре.

Свечи зажигания не нагревались. Как сказал один пилот: «Когда я добрался до конца взлетно-посадочной полосы, мой двигатель звучал как астматик на подвесном моторе». Была изобретена новая свеча зажигания с более длинным электродом, выступающим в камеры сгорания цилиндров.

Подача масла в двигатели была прекращена, потому что влага стекала в поддон масляного бака и быстро замерзала. Сотни футов контрольного кабеля оказались бесполезными, потому что смазка в системе застыла как бетон. Механик, который помог устранить проблему, сказал: «Какое-то время мы сходили с ума. Мы установили правильное натяжение тросов управления для температуры минус 15 градусов, а при падении до минус 40 тросы натягивались и что-то ослабевало. Затем, когда мы фиксировали их на минус 40, термометр поднимался до минус 10, и наступало расширение. В итоге мы создали сложную систему, которая решила проблему».

Одна из проблем, которая до сих пор не до конца решена, — это вопрос о том, как учесть разницу в коэффициентах расширения и сжатия различных металлов. Алюминий расширяется не с той же скоростью, что медь. Коэффициент сжатия меди отличается от коэффициента сжатия стали. Когда один металл сжимался, шатуны приходилось подтягивать, чтобы учесть это изменение. Затем другой металл сжимался, и работу приходилось проделывать заново. При изменении температуры один металл расширялся, что требовало ослабления всего процесса. Но второй металл еще не расширялся, и нужно было сделать соответствующие припуски. После того как это было отработано для минус 20, температура перешла к минус 40, потом к нулю, потом к плюс 5 - и так всю зиму.

Еще одной проблемой стало то, что мы поставляем самолеты союзнику, который не говорит на нашем языке. Пилоты Красных ВВС никогда раньше не видели самолетов, на которых им предстояло летать, и языковые трудности были огромны.

Капитан Вольфсон рассказал о своем опыте решения проблемы проверки русских. Молодой советский пилот с девушкой-переводчицей подошел к моему P-40 для проверки. Русский забрался в кабину, девушка села на одно крыло, а я - на другое. Он задал мне всего четыре вопроса, а затем взлетел.

Первое, что он хотел узнать, это «Как вы его заводите? Я сказал девушке, она сказала ему, и он ответил «да» - по-английски «yes». Затем он спросил максимальное давление и обороты для взлета. Следующий вопрос был: «Как поддерживать температуру масла и охлаждающей жидкости? И наконец, он хотел узнать, как управлять радио. Затем он вывел самолет на испытательный старт. И он тоже знал, как им управлять».

Опыт капитана Вольфсона произошел до того, как была принята регулярная система проверки русских. Этой проблемой занимался майор Фредрик Кейн, офицер оперативного отдела на аэродроме Лэдд, и он легко решил ее.

«Какое-то время, - говорит майор Кейн, - мы пользовались услугами переводчиков на наших больших кораблях, но это не слишком хорошо сработало, потому что было слишком много технических терминов, от переводчиков которых нельзя было ожидать понимания.

Поэтому мы вернулись к универсальному языку всех летчиков - знакам. В самолетах A-20 русский ложился в проход прямо за спиной пилота. Мы показывали на прибор, фиксирующий давление в коллекторе, используемое для взлета, и летчик ВВС Красной Армии запоминал его. Если мы снижали мощность в определенное время, мы указывали на соответствующий прибор. Они точно знали, что мы делаем, и мы прекрасно ладили.

Для истребителей мы использовали проверку кабины и уроки. Некоторые из наших людей говорили по-русски, и на них легла основная тяжесть этой работы. Все технические приказы были переведены на русский язык и отпечатаны на мимеографе.

Одна из самых необычных ситуаций произошла с вышкой. Советы никогда раньше не использовали радиоуправление. Они сказали, что если все чисто, то они просто приземлятся. Мы объяснили, что наши правила требуют использования радиоуправления, и они научились этому по-нашему.

В связи с этим у нас возникла проблема на вышке. У наших немногочисленных русскоговорящих мужчин были дела поважнее, чем стать операторами на вышке. Мы нашли гражданского, который мог говорить на обоих языках, но он ничего не знал о процедуре управления самолетом. Когда русский, находящийся в воздухе, вызывал разрешение на посадку, гражданский объяснял начальнику вышки, что ему нужно, тот излагал необходимую процедуру, и на русском языке она передавалась пилоту. Сейчас, конечно, у нас много людей, которые говорят на обоих языках.

«Эти русские - молодцы. Не забывайте, что у них проблема с перегоном не менее сложная, чем у нас, а то и хуже. Но они доставили эти самолеты на фронт и хорошо их использовали».

Сегодня Северо-Западный маршрут - не более чем обычная паромная переправа. Но много хороших людей погибло, прежде чем огромные проблемы были решены. Никто не может сказать, в какой степени самолеты, переправленные по этому маршруту, помогли переломить ход битвы под Сталинградом и позволили СССР отбросить врага. Русские прекрасно знают, что, преодолевая разрыв между Грейт-Фолс и Фэрбенксом, многие американцы погибли с той же целью, что и защитники Москвы. Как сказал один советский генерал: «Среди снегов этого маршрута есть могилы тех, кто погиб, которые значат для нас столько же, сколько могилы под Смоленском, Сталинградом или Севастополем. Мы чувствуем, что они погибли, сражаясь рядом с нами».

Подписи под фото:

= Люди из Командования воздушного транспорта, которые впервые проложили Северо-Западный маршрут, одержали победу, которая оказала глубокое влияние на ход войны.

Основная карта из книги «A WAR ATLAS FOR AMERICANS», изданной 0WI.

= Два пса-спасателя в стиле десантников - новая техника, разработанная Аляскинским подразделением МЧС для спасения лётчиков, упавших в дикой местности.

= Советский летчик-истребитель метко бьет по 8-му шару во время соревнований, проводимых в офицерском клубе Аляскинской дивизии в Номе.

= Десять часов декабрьского утра на аэродроме Лэдд Филд, Аляска. Может, летом и есть полуночное солнце, но зима – это долгий, темный сезон.

= Палм-Бич никогда не был таким. В этих палатках на озере Уотсон зимой 43-го года бойцы МЧС узнали, что значит слово «суровый».

= Когда нужно выйти, при температуре 60 градусов. Зимой 1943 года туалет в Форт-Нельсоне, Канада, был, вероятно, самым холодным местом в мире.

= Выкапывание бочек с горючим из-под снега при температуре 60 градусов ниже нуля было обычным делом для бойцов МЧС на базах вдоль паромного маршрута.

= В отличие от костюмов, обратите внимание на сапоги и гимнастёрки, которые носят красные летчики в этой типичной сцене Лэдд Филд, Фэрбенкс. Американский терминал северо-западного воздушного маршрута в СССР.

Последний раз редактировалось Let_nab; 16.04.2025 в 03:16.

Ваши права

Ваши права

- Вы не можете создавать новые темы

- Вы не можете отвечать в темах

- Вы не можете прикреплять вложения

- Вы не можете редактировать свои сообщения

-

Правила форума

29Likes

29Likes LinkBack URL

LinkBack URL About LinkBacks

About LinkBacks

Ответить с цитированием

Ответить с цитированием